La santé à long terme d’un arbre ne dépend pas de gestes superficiels, mais de la gestion de son écosystème invisible : un sol vivant et un système racinaire performant.

- Une inspection préventive au printemps peut déceler les problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques et coûteux.

- La vitalité de l’arbre se joue dans les premiers centimètres du sol; le protéger est plus important que de fertiliser les feuilles.

Recommandation : Adoptez une approche de jardinage qui nourrit la biologie du sol pour construire la résilience de vos arbres face aux stress climatiques et parasitaires.

Un arbre mature dans un jardin québécois est bien plus qu’une simple plante. C’est un héritage, un climatiseur naturel, un monument vivant qui a traversé les saisons. En tant que propriétaire, vous le considérez à juste titre comme un patrimoine précieux. Naturellement, l’idée qu’il puisse dépérir, victime d’une maladie, d’un parasite ou des rigueurs croissantes de notre climat, est une source d’inquiétude légitime. On pense souvent bien faire en suivant les conseils habituels : tailler ce qui semble mort, arroser généreusement en été, ajouter un peu d’engrais. Ces gestes, bien qu’intentionnés, ne sont souvent que des traitements de surface.

Mais si la véritable clé de la force et de la longévité de vos arbres ne se trouvait pas dans leurs branches, mais bien sous vos pieds ? Si la solution n’était pas de réagir aux symptômes, mais de bâtir une forteresse biologique impénétrable ? En tant que biologiste arboricole, ma mission est de vous faire passer d’une logique de « réparation » à une philosophie de « prévention ». Cela implique de comprendre l’arbre non comme une simple structure de bois et de feuilles, mais comme le centre d’un écosystème complexe et fascinant. Un arbre en santé est un arbre dont les défenses naturelles sont actives, et ces défenses naissent d’un sol vivant et d’un système racinaire qui respire.

Cet article vous guidera à travers les mécanismes qui régissent réellement la vitalité de vos piliers verts. Nous explorerons ensemble comment diagnostiquer leur état de santé, comment dynamiser leur environnement souterrain, et comment transformer votre jardin en un allié de leur croissance. Nous déconstruirons des mythes tenaces et nous vous fournirons des stratégies concrètes pour que vos arbres non seulement survivent, mais prospèrent pour les décennies à venir.

Pour vous accompagner dans cette démarche, nous avons structuré ce guide en plusieurs étapes clés. Chaque section aborde un aspect fondamental de la santé de l’arbre, vous donnant les outils pour devenir un véritable gardien de votre patrimoine végétal.

Sommaire : Le guide complet pour des arbres forts et en santé au Québec

- Le check-up annuel de vos arbres : 5 points de contrôle à faire soi-même au printemps

- Le secret de la vitalité d’un arbre ne se trouve pas dans ses feuilles, mais à ses pieds

- Transformez vos arbres en forteresses écologiques : invitez les bons insectes à la rescousse

- L’erreur d’arrosage que commettent 9 propriétaires d’arbres en été

- Les « bons conseils » de voisinage qui sont en réalité des poisons pour vos arbres

- Respirez, la terre : pourquoi il faut décompacter le sol sans jamais le retourner

- Le bon arbre au bon endroit : les espèces à privilégier près de la maison

- L’élagage n’est pas un massacre à la scie : l’art de la coupe qui guérit

Le check-up annuel de vos arbres : 5 points de contrôle à faire soi-même au printemps

Avant même que les premières feuilles n’éclatent, le printemps est le moment idéal pour jouer au détective. Une inspection visuelle simple mais méthodique peut révéler des indices cruciaux sur la santé de votre arbre et prévenir des problèmes majeurs. Pensez-y comme à un bilan de santé annuel. Cette démarche proactive est la pierre angulaire d’une gestion durable, car une intervention précoce peut faire toute la différence. En effet, les experts estiment que jusqu’à 60 % des arbres peuvent être sauvés si les signes de détresse sont identifiés à temps. Ignorer ces signaux, c’est prendre le risque de voir un problème mineur se transformer en une condition fatale ou en un danger pour votre propriété.

L’objectif n’est pas de poser un diagnostic complexe, mais de repérer ce qui sort de l’ordinaire. Munissez-vous d’un calepin ou de votre téléphone pour prendre des notes et des photos. Cette documentation deviendra une référence précieuse pour suivre l’évolution de l’arbre d’une année à l’autre. Comme le souligne la Société internationale d’arboriculture du Québec (SIAQ) dans son guide d’inspection, « une inspection régulière et documentée permet de suivre l’évolution de l’arbre sur le long terme et de détecter les changements lents qui seraient autrement imperceptibles ». Concentrez-vous sur cinq zones clés pour un examen complet et efficace.

Votre feuille de route pratique : Le bilan de santé printanier

- Examinez l’état du tronc et du collet : Cherchez la présence de fissures, de zones où l’écorce se détache, ou de dommages causés par le sel de déneigement à la base de l’arbre.

- Inspectez la structure des branches : Identifiez les branches brisées ou fissurées, potentiellement sous le poids de la glace hivernale, ainsi que toute anomalie structurelle évidente.

- Vérifiez la présence de bourgeons : Observez si les bourgeons sont bien présents et gonflés. Une absence ou une malformation peut indiquer un stress important ou une dormance prolongée.

- Testez la flexibilité du bois : Distinguez le bois dormant du bois mort en pliant doucement une petite branche. Un rameau vivant est souple, tandis qu’un rameau mort cassera net.

- Examinez la zone racinaire visible : Inspectez la base du tronc pour toute présence de champignons, de pourriture ou de signes d’asphyxie des racines.

Le secret de la vitalité d’un arbre ne se trouve pas dans ses feuilles, mais à ses pieds

Nous sommes naturellement portés à regarder vers le haut : le feuillage, la hauteur, la prestance d’un arbre. Pourtant, le véritable moteur de sa santé, son centre de commandement, est sous terre. Le sol n’est pas un simple support inerte ; c’est un écosystème grouillant de vie, une « intelligence du sol » qui conditionne tout le reste. La majorité écrasante du système racinaire actif se trouve bien plus près de la surface qu’on ne l’imagine. En effet, des études montrent que 94 % des racines fines absorbantes se trouvent dans les 10 premiers centimètres du sol. C’est dans cette zone critique que l’arbre puise l’eau et les minéraux essentiels à sa survie.

Comprendre cette réalité change complètement notre perspective sur l’entretien. Le piétinement constant, le passage de machinerie ou même le stationnement d’une voiture peuvent compacter ce sol de surface, étouffant littéralement l’arbre en réduisant l’oxygène disponible pour ses racines. C’est un mal invisible et silencieux qui affaiblit l’arbre progressivement. Mais la biologie du sol va encore plus loin. Les racines de l’arbre ne travaillent pas seules ; elles forment une symbiose vitale avec des champignons microscopiques : les mycorhizes. Ce réseau fongique agit comme une extension du système racinaire de l’arbre.

Les champignons mycorhiziens aident les racines à trouver de l’eau et des nutriments dans des endroits où l’accès n’est pas facile. Ils peuvent augmenter la surface d’absorption du système racinaire de l’arbre jusqu’à 100 fois.

– Expert en arboriculture urbaine, Comment les champignons mycorhiziens profitent à vos arbres et arbustes

Nourrir le sol avec du compost de qualité et le protéger avec un bon paillis, c’est donc nourrir cette symphonie souterraine. C’est permettre à l’arbre de déployer tout son potentiel d’absorption et de renforcer ses défenses naturelles. Un sol sain et vivant est la meilleure police d’assurance pour un arbre fort.

Transformez vos arbres en forteresses écologiques : invitez les bons insectes à la rescousse

La présence d’insectes sur un arbre n’est pas toujours synonyme de problème. En réalité, une approche purement éradicatrice, qui vise à éliminer toute forme d’insecte, est contre-productive. Elle détruit un équilibre délicat et laisse souvent le champ libre à des invasions encore plus virulentes. La stratégie la plus résiliente consiste à transformer votre jardin en une « forteresse écologique » où les alliés naturels de vos arbres sont invités à s’installer. L’idée est de favoriser une biodiversité qui régule elle-même les populations de ravageurs. Au Québec, le dépistage régulier est essentiel car il permet d’agir de manière ciblée, et la diversité végétale offre une protection naturelle contre plus de 15 espèces d’insectes ravageurs principales qui menacent nos arbres.

Comment attirer ces alliés ? En plantant à proximité de vos arbres des plantes vivaces indigènes qui attirent les insectes prédateurs. Par exemple, certaines fleurs de la famille des asters ou des carottes sauvages sont de véritables aimants pour les syrphes et les coccinelles, dont les larves sont de grandes consommatrices de pucerons. Les oiseaux jouent également un rôle de premier plan. Installer des nichoirs adaptés, notamment pour les mésanges, peut considérablement réduire la pression de certains insectes comme les arpenteuses ou les mineuses. C’est une approche de lutte biologique intégrée, où chaque élément de l’écosystème contribue à la santé globale.

Étude de cas : La guilde de protection naturelle des arbres urbains

Au Québec, une stratégie de plus en plus adoptée en foresterie urbaine est la création de « guildes » végétales. Autour d’un arbre mature, on plante une sélection de vivaces et d’arbustes qui attirent naturellement les prédateurs des ravageurs locaux. Cette méthode a prouvé son efficacité : les oiseaux, comme la mésange, et divers insectes parasitoïdes deviennent des gardiens permanents de l’arbre, formant une ligne de défense intégrée et autonome contre les infestations courantes telles que les arpenteuses, les mineuses et les acariens phytophages. C’est la nature qui travaille pour protéger la nature.

Cette vision systémique s’étend même sous terre. Les réseaux mycorhiziens ne font pas que nourrir l’arbre ; ils le connectent aux plantes voisines, permettant un partage de nutriments mais aussi de signaux d’alerte en cas d’attaque, créant un véritable système immunitaire collectif à l’échelle du jardin.

L’erreur d’arrosage que commettent 9 propriétaires d’arbres en été

En période de canicule estivale, notre premier réflexe est d’arroser généreusement et fréquemment nos arbres. Pourtant, la méthode d’arrosage la plus intuitive est souvent la plus inefficace, voire nuisible. L’erreur commune est l’arrosage superficiel : un jet rapide et quotidien qui ne mouille que la surface. Cette pratique encourage l’arbre à développer un système racinaire paresseux et superficiel, le rendant encore plus vulnérable à la prochaine sécheresse. L’eau s’évapore rapidement et n’atteint jamais la zone où elle est le plus nécessaire. Selon les experts, l’arrosage profond et espacé force l’arbre à développer un système racinaire résilient. La différence est frappante : alors qu’un arrosage superficiel de 10-20 litres ne pénètre que de 4-5 cm, il faut un apport concentré pour atteindre la profondeur critique où se trouvent les racines d’ancrage.

La bonne stratégie est à contre-courant : arroser moins souvent, mais beaucoup plus en profondeur. L’objectif est de simuler une pluie abondante et naturelle qui sature le sol lentement. Un arrosage en profondeur, effectué tous les 10 à 14 jours durant une période sèche, force les racines à plonger pour chercher l’humidité, créant ainsi un réseau racinaire robuste et résistant. Un arrosage efficace doit permettre à l’eau de pénétrer à une profondeur d’au moins 30 à 45 centimètres. Une technique simple consiste à laisser un tuyau d’arrosage à faible débit couler lentement à la base de l’arbre pendant plusieurs heures, en déplaçant le jet pour couvrir toute la zone sous le feuillage.

Cette méthode prévient également un autre problème majeur en milieu urbain : l’asphyxie racinaire. Un sol constamment détrempé en surface par des arrosages quotidiens manque d’oxygène, ce qui peut être encore plus dommageable que la sécheresse elle-même, surtout si le drainage est médiocre. Un cycle d’arrosage qui alterne entre une hydratation profonde et une période de séchage permet au sol de respirer, favorisant une activité biologique saine et des racines fortes.

Les « bons conseils » de voisinage qui sont en réalité des poisons pour vos arbres

Dans le domaine du jardinage, les traditions et les conseils de voisinage ont la vie dure. Malheureusement, certaines pratiques transmises de génération en génération sont non seulement inefficaces, mais peuvent activement nuire à la santé de vos arbres. L’une des erreurs les plus répandues et les plus dévastatrices est la création du « volcan de paillis ». L’intention est bonne : protéger la base de l’arbre. La réalisation est catastrophique. Cette pratique consiste à entasser une grande quantité de paillis directement contre le tronc, formant un cône. Des études montrent que plus de 60 % des propriétaires créent involontairement ces volcans, favorisant la pourriture du collet, cette zone de transition critique entre le tronc et les racines, tout en offrant un abri idéal pour les rongeurs qui grignotent l’écorce.

Le paillis est bénéfique, mais seulement s’il est appliqué correctement. Il doit former un anneau plat, comme un « beigne », de 5 à 10 cm d’épaisseur, en laissant toujours un espace libre de 5 à 10 cm autour du tronc pour permettre à l’écorce de respirer.

Un autre mythe tenace est celui de la « peinture à cicatriser ». Après une coupe, l’instinct nous pousse à vouloir protéger la plaie avec un produit, comme du goudron ou une peinture spéciale. C’est une erreur fondamentale qui ignore la biologie de l’arbre. Comme le rappelle la Société internationale d’arboriculture du Québec :

Contrairement à la croyance populaire, les arbres ne cicatrisent pas comme les animaux. Appliquer de la peinture ou du goudron sur les plaies emprisonne l’humidité et crée un milieu idéal pour la germination des spores de champignons.

– Société internationale d’arboriculture du Québec, FAQ sur les mythes horticoles

Un arbre bien taillé possède ses propres mécanismes de défense pour isoler la blessure, un processus que nous aborderons plus loin. Appliquer un produit ne fait qu’entraver cette défense naturelle.

Le tableau suivant résume visuellement la différence cruciale entre une bonne et une mauvaise pratique de paillage, une information essentielle pour la longévité de vos arbres.

| Caractéristique | Paillis Correct | Volcan de Paillis (Erreur) |

|---|---|---|

| Distance du tronc | 5-10 cm du tronc | Entièrement contre le tronc |

| Profondeur | 5-10 cm maximum | 20 cm ou plus |

| Forme | Anneau plat (‘beigne’) | Accumulation conique (‘volcan’) |

| Effets | Rétention d’humidité bénéfique | Pourriture du collet, champignons, rongeurs |

| Longévité de l’arbre | Augmentée | Gravement compromise |

Respirez, la terre : pourquoi il faut décompacter le sol sans jamais le retourner

Un sol compacté est l’ennemi silencieux de l’arbre. Il agit comme une barrière physique qui limite la croissance des racines, l’infiltration de l’eau et, surtout, la circulation de l’oxygène, un élément indispensable à la respiration racinaire et à la vie microbienne. Le réflexe commun pour aérer un sol est de le retourner avec une bêche. C’est une erreur fondamentale sous un arbre mature. Le bêchage, même superficiel, détruit la structure du sol, brise le précieux réseau de mycorhizes et endommage les racines fines si vitales pour l’absorption des nutriments. Alors, comment redonner de l’air au sol sans le détruire ? La solution réside dans des techniques douces et biologiques qui travaillent avec la nature, et non contre elle.

Une méthode consiste à utiliser des « engrais verts décompactants ». Planter des espèces comme le radis daïkon est une technique biologique étonnamment efficace. Sa racine pivotante puissante peut pénétrer le sol jusqu’à 91 cm de profondeur. En se décomposant sur place, elle laisse derrière elle un réseau de canaux permanents qui améliorent l’aération et le drainage de façon durable, sans aucune perturbation mécanique. C’est une façon de laisser les plantes faire le travail pour nous.

Étude de cas : La décompaction par la technique des puits radiaux

Pour les cas de compaction sévère, notamment en milieu urbain, la technique des puits radiaux est une solution professionnelle efficace. Elle consiste à forer délicatement des trous verticaux autour de l’arbre, dans la zone racinaire critique. Ces puits sont ensuite remplis d’un mélange de compost et de sable grossier. Ils agissent comme des cheminées permanentes d’aération et d’hydratation, permettant à l’eau et à l’air de pénétrer en profondeur et de revitaliser un système racinaire asphyxié. Cette méthode favorise une infiltration d’eau supérieure et une meilleure santé globale de l’arbre.

Enfin, n’oublions jamais les meilleurs ingénieurs du sol : les vers de terre. Un apport régulier de matière organique de qualité, comme du compost ou des feuilles déchiquetées, en surface du sol (jamais enfoui) stimulera leur activité. Leurs galeries créent un réseau d’aération continu et gratuit, tout en améliorant la structure et la fertilité du sol. La clé est de nourrir la vie du sol pour qu’elle travaille pour vous.

Le bon arbre au bon endroit : les espèces à privilégier près de la maison

Choisir un arbre est un engagement sur plusieurs décennies. La décision ne doit pas reposer uniquement sur l’esthétique, mais sur une analyse stratégique de sa résilience future. Le principe du « bon arbre au bon endroit » est plus pertinent que jamais dans le contexte des changements climatiques et de l’émergence de nouveaux ravageurs. La catastrophe écologique de l’agrile du frêne au Québec est un rappel brutal des dangers de la monoculture urbaine. Cette crise, où l’agrile a menacé environ 20 % de la forêt urbaine de Montréal, a souligné l’importance cruciale de diversifier les espèces pour bâtir une canopée résiliente. Planter aujourd’hui un arbre vulnérable à une maladie connue ou peu adapté aux conditions futures, c’est programmer un problème.

Alors, quels critères privilégier près d’une maison ? Il faut considérer la taille de l’arbre à maturité pour éviter les conflits avec les infrastructures (fils électriques, fondations), mais aussi et surtout sa capacité à résister aux stress spécifiques de notre climat : les sécheresses estivales de plus en plus marquées et les épisodes de verglas hivernaux. Certaines essences sont naturellement mieux armées que d’autres pour faire face à ces défis.

Le tableau suivant offre une comparaison de quelques espèces courantes au Québec, en mettant en lumière leurs forces et leurs faiblesses face aux stress climatiques. C’est un outil d’aide à la décision pour un choix éclairé et durable.

| Espèce | Résilience | Tolérance à la sécheresse | Tolérance au verglas |

|---|---|---|---|

| Chêne rouge (Quercus rubra) | Excellente | Bonne | Très bonne |

| Érable à sucre (Acer saccharum) | Bonne | Modérée | Très bonne |

| Pruche du Canada (Tsuga canadensis) | Excellente | Modérée | Très bonne |

| Frêne (Fraxinus spp.) | Menacée | Modérée | Moyenne |

Comme le soulignent les chercheurs en foresterie urbaine, sélectionner des espèces adaptées non seulement au Québec d’aujourd’hui, mais aussi résilientes aux projections climatiques futures est un véritable investissement. Penser à la diversité, c’est penser à la pérennité de notre patrimoine vert collectif.

À retenir

- Observez d’abord, agissez ensuite : Une inspection annuelle est votre meilleur outil de prévention pour détecter les problèmes à un stade précoce.

- La santé vient du sol : Un sol vivant, aéré et protégé par un paillis adéquat est le fondement de la vitalité d’un arbre.

- L’élagage est un acte chirurgical : Une coupe bien réalisée respecte les mécanismes de défense de l’arbre et favorise sa santé à long terme.

L’élagage n’est pas un massacre à la scie : l’art de la coupe qui guérit

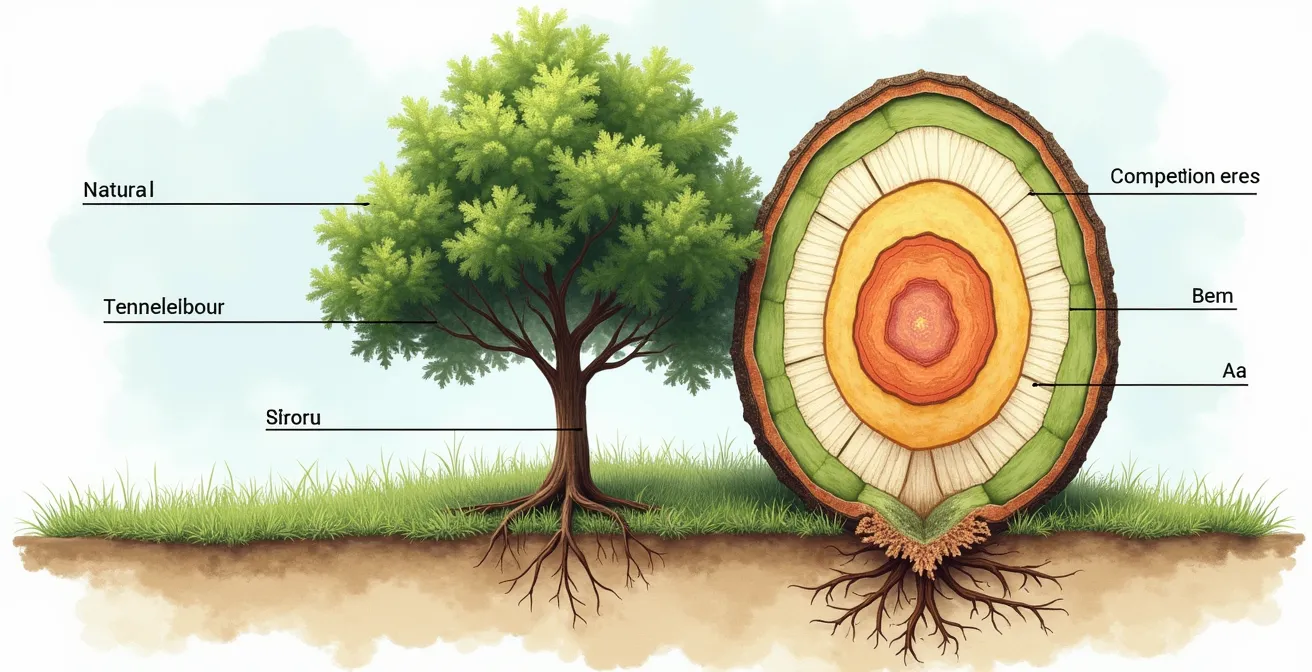

L’élagage est sans doute l’intervention la plus visible et la plus impactante que l’on puisse faire sur un arbre. C’est aussi là que les erreurs les plus graves sont commises. Pour bien élaguer, il faut abandonner une idée reçue : un arbre ne « cicatrise » pas comme un être humain. Il compartimente. Ce concept révolutionnaire, appelé CODIT (Compartmentalization Of Decay In Trees), a été développé par le pathologiste végétal Alex Shigo. Il explique que l’arbre ne guérit pas une blessure, mais l’isole en érigeant des barrières chimiques et physiques pour empêcher la propagation de la pourriture et des agents pathogènes vers le bois sain.

Cette distinction est fondamentale. Une mauvaise coupe, qui laisse un chicot trop long ou qui entaille le tronc, brise ces barrières de défense et ouvre une autoroute pour les infections. Une bonne coupe, au contraire, est réalisée de manière à stimuler et à respecter ce processus de compartimentation. C’est un acte chirurgical qui vise à aider l’arbre à s’isoler lui-même de la blessure que nous créons.

Le diagramme ci-dessous illustre ce fascinant mécanisme de défense. On y voit les différentes barrières que l’arbre met en place pour contenir une invasion suite à une blessure, protégeant ainsi son cœur vital.

Comme le montre ce schéma, chaque zone de défense joue un rôle précis pour contenir l’avancée de la décomposition. Comprendre cela, c’est comprendre où et comment couper. La coupe doit toujours être faite juste à l’extérieur du « collet » de la branche, un renflement à la base où se concentrent les cellules capables de créer ces murs de protection. C’est l’art de la coupe qui permet à l’arbre de guérir par lui-même.

Plan d’action : les règles d’or d’un élagage respectueux

- Ciblez le collet de la branche : Effectuez la coupe juste au-delà du bourrelet à la base de la branche, sans l’endommager, pour activer la compartimentation.

- Évitez de laisser des chicots : Ne laissez jamais un morceau de branche trop long; l’arbre ne pourra pas le recouvrir, créant une porte d’entrée pour les maladies.

- N’appliquez jamais de peinture d’émondage : Oubliez le goudron ou tout autre produit. Ils emprisonnent l’humidité et favorisent le développement de champignons.

- Choisissez la bonne saison : Élaguez de préférence en période de dormance (fin d’automne ou début de printemps) pour minimiser le stress pour l’arbre.

- Prévenez les bris futurs : Dès la jeunesse de l’arbre, favorisez des angles de branches solides pour augmenter sa résistance aux tempêtes de verglas.

En appliquant cette compréhension de l’arbre comme un organisme vivant et complexe, vous passez du rôle de simple jardinier à celui de véritable gardien de votre patrimoine. La prochaine étape consiste à intégrer ces principes dans une routine de soin préventive, adaptée à la réalité de votre jardin et de vos arbres.