Contrairement à la croyance populaire, un vieil arbre malmené par le temps n’est pas une cause perdue; c’est un patient qui attend le bon diagnostic pour entamer sa réhabilitation.

- La survie d’un arbre ne dépend pas de son âge, mais de sa vitalité structurelle et de sa capacité à compartimenter ses blessures.

- Une intervention drastique est un choc. La clé du succès réside dans une restructuration douce, planifiée sur plusieurs années, qui respecte la biologie de l’arbre.

Recommandation : Avant de prendre une décision irréversible comme l’abattage, effectuez un diagnostic complet. L’intervention d’un arboriculteur certifié est souvent l’investissement qui sauve un patrimoine végétal.

Face à un arbre mature, hérité avec une propriété, qui ploie sous le poids des années, des tempêtes et parfois de l’indifférence, le premier réflexe est souvent binaire : le sauver ou l’abattre. Cet arbre, avec son tronc noueux, ses branches enchevêtrées et sa silhouette chaotique, peut sembler être une menace ou une cause perdue. De nombreux propriétaires, armés de bonnes intentions mais de conseils génériques, pensent qu’une taille sévère ou l’application de mastic sur les plaies suffira à régler le problème. D’autres, plus radicaux, voient dans la scie à chaîne l’unique solution pour garantir la sécurité de leur terrain.

Mais si la véritable clé n’était pas dans la force de l’intervention, mais dans la compréhension de la biologie de l’arbre ? La taille de sauvetage, ou taille de restructuration, est moins une opération de bûcheronnage qu’une forme de médecine arboricole. Elle repose sur un principe fondamental : il faut lire le passé traumatique de l’arbre pour guider sa future croissance, en collaborant avec ses mécanismes de défense naturels plutôt qu’en lui imposant notre volonté. C’est un dialogue végétal où chaque coupe est une décision mûrement réfléchie, visant à restaurer l’équilibre, la sécurité et la vitalité d’un être vivant qui a traversé les décennies.

Cet article vous guidera à travers ce processus de diagnostic et d’intervention. Nous verrons comment évaluer objectivement l’état de votre arbre, comment planifier une réhabilitation sur le long terme pour éviter les chocs, et surtout, où se situe la ligne rouge qui sépare l’entretien amateur du travail d’un véritable secouriste arboricole.

Pour vous aider à naviguer dans cette démarche complexe, voici le plan de notre intervention. Chaque étape vous donnera les clés pour prendre la meilleure décision pour votre précieux géant, en passant du diagnostic initial aux techniques de réparation, jusqu’au moment crucial de faire appel à un expert.

Sommaire : Guide complet de la taille de restructuration pour les vieux arbres

- Sauver ou abattre : le diagnostic en 7 points pour décider du sort de votre vieil arbre

- La règle des 3 ans : comment restructurer un arbre en douceur sans le mettre en état de choc

- Les cicatrices du passé : comment réparer les erreurs de taille des anciens propriétaires

- Recréer l’harmonie : techniques pour faire naître de nouvelles branches là où il n’y en a plus

- Taille de restructuration : la ligne rouge à ne pas franchir sans un professionnel certifié

- Les « bons conseils » de voisinage qui sont en réalité des poisons pour vos arbres

- Tri de champ de bataille au jardin : quels arbres sont des victimes et lesquels sont des survivants

- Plus qu’un simple bûcheron : quand et pourquoi faire appel à un véritable expert des arbres

Sauver ou abattre : le diagnostic en 7 points pour décider du sort de votre vieil arbre

La décision de sauver ou d’abattre un vieil arbre ne doit jamais être prise à la légère. Elle repose sur une évaluation méthodique qui va bien au-delà de l’esthétique. Un diagnostic arboricole complet s’appuie sur l’analyse de quatre volets principaux : la ramure (la couronne), le tronc, les racines et l’environnement immédiat de l’arbre. Cette approche permet de déceler non seulement les maladies ou les parasites, mais aussi et surtout les faiblesses structurelles qui pourraient le rendre dangereux. Avant toute chose, il faut évaluer la vitalité générale de l’arbre. Présente-t-il une croissance de nouvelles pousses ? Son feuillage est-il dense et de couleur saine en saison ? Une absence de croissance est un signe de déclin avancé.

Ensuite, l’inspection visuelle du tronc et des branches maîtresses est cruciale. Recherchez la présence de fissures, de cavités, de champignons (fructifications) à la base ou sur le tronc, ou de larges zones d’écorce morte. Un tronc creux n’est pas forcément synonyme de condamnation, car l’arbre peut survivre avec son bois de cœur en décomposition tant que l’aubier (la partie vivante sous l’écorce) est sain. Cependant, l’intégrité structurelle doit être évaluée par un professionnel. L’état de la couronne est également un indicateur clé. Une quantité importante de bois mort, des branches qui se croisent et se blessent mutuellement, ou une cime déséquilibrée sont des problèmes à corriger. Il faut se rappeler que la résilience des arbres est immense; une étude du Ministère des Ressources naturelles du Québec a montré que même après le verglas de 1998, il fallait une perte de cime de plus de 80% pour observer une mortalité significative de 15% chez les érables.

L’environnement est le dernier point. L’arbre a-t-il suffisamment d’espace pour ses racines et sa couronne ? Est-il trop proche d’une maison, de fils électriques ou d’une fosse septique ? Ces contraintes externes peuvent justifier une intervention même sur un arbre relativement sain. En compilant ces observations, vous obtiendrez un portrait global qui vous permettra de juger si une taille de sauvetage est une option viable ou si l’abattage est la seule solution raisonnable pour garantir la sécurité.

La règle des 3 ans : comment restructurer un arbre en douceur sans le mettre en état de choc

Lorsqu’un arbre a été négligé pendant des années, la tentation est grande de vouloir corriger tous ses défauts en une seule intervention massive. C’est la pire erreur à commettre. Un arbre, surtout s’il est âgé, possède un équilibre fragile entre sa masse foliaire (ses feuilles, qui produisent de l’énergie par photosynthèse) et son système racinaire (qui puise l’eau et les nutriments). Retirer une trop grande partie de sa couronne d’un seul coup équivaut à un traumatisme sévère. L’arbre, privé d’une part importante de sa capacité à produire de l’énergie, réagira par une croissance de stress : l’apparition anarchique de gourmands, ces pousses verticales et faibles qui ne contribuent pas à une structure saine.

La clé d’une restructuration réussie est la patience. La règle d’or, reconnue par les arboriculteurs québécois, est de ne jamais enlever plus de 20% de la masse foliaire vivante en une seule année. Pour un sauvetage complet, il est donc préférable de planifier les interventions sur une période de deux à trois ans. Cette approche progressive permet à l’arbre de s’adapter, de cicatriser et de réorienter son énergie vers une croissance saine. Comme le recommande Espace pour la vie, il est judicieux de répartir une taille importante sur plusieurs années, en réalisant les coupes majeures au printemps, suivies de corrections mineures en été.

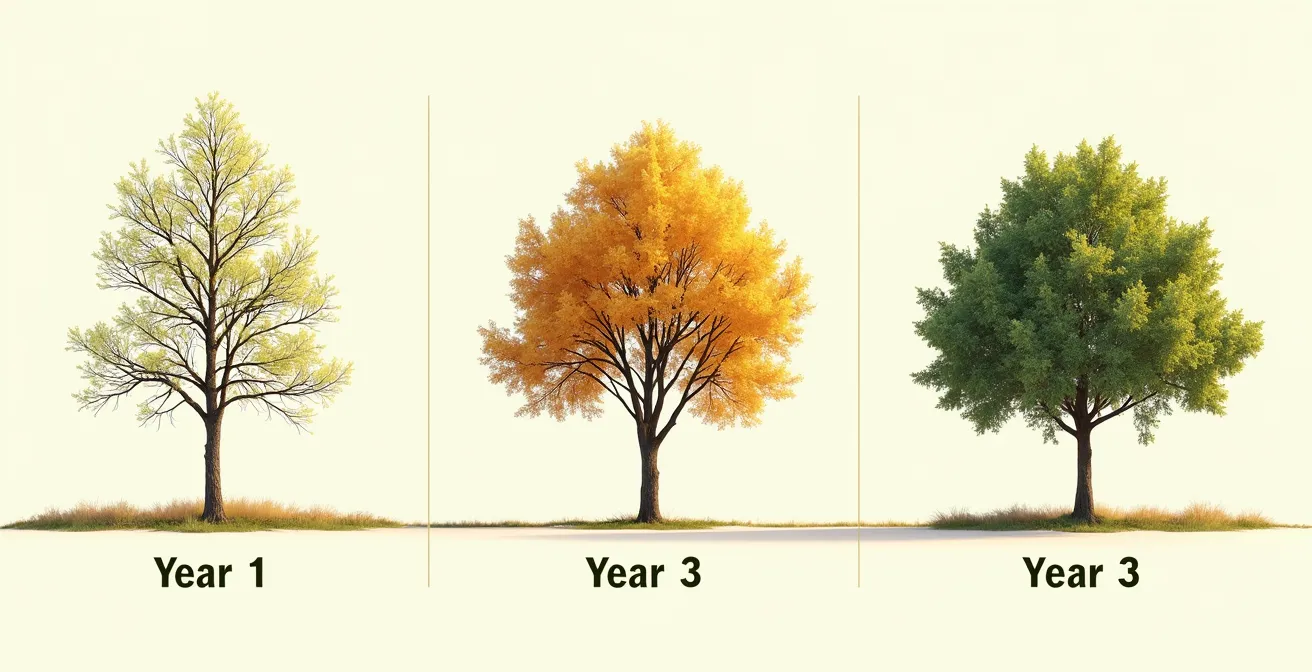

Le plan sur trois ans se déroule comme suit :

- Année 1 : L’assainissement. On se concentre sur le plus urgent. On retire tout le bois mort, malade ou cassé. On élimine également les branches qui se croisent et se blessent mutuellement pour améliorer la circulation de l’air et la pénétration de la lumière.

- Année 2 : La sélection structurelle. On commence à redéfinir l’architecture de l’arbre. On sélectionne les futures branches charpentières (les branches principales) et on supprime les branches concurrentes qui sont mal orientées ou qui créent des fourches faibles.

- Année 3 : Le peaufinage. On finalise la forme en effectuant des coupes de subordination pour s’assurer que les branches latérales restent plus petites que le tronc ou la branche qui les porte, renforçant ainsi la solidité de l’ensemble.

Cette méthode douce respecte la biologie de l’arbre et maximise ses chances de survie et de développement d’une structure solide et durable.

Comme le démontre ce schéma progressif, la restructuration est un processus réfléchi. Chaque étape est conçue pour permettre à l’arbre de répondre positivement, en favorisant l’émergence d’une nouvelle structure équilibrée à partir du chaos existant. C’est une véritable collaboration avec le végétal.

Les cicatrices du passé : comment réparer les erreurs de taille des anciens propriétaires

Hériter d’un arbre, c’est aussi hériter de son histoire, y compris des erreurs de taille commises par le passé. Les traces d’une mauvaise intervention sont souvent évidentes : des chicots (morceaux de branches mortes laissés après une coupe), des plaies qui n’ont jamais cicatrisé, ou pire, les conséquences d’un étêtage (ou « topping »). Cette pratique barbare, qui consiste à couper la cime de l’arbre, crée une couronne dense de gourmands faibles, très vulnérables au vent et à la glace. Comme le souligne Québec Émondage, une mauvaise coupe peut non seulement entraîner des maladies et la pourriture, mais elle justifie aussi pourquoi les arboriculteurs qualifiés suivent une formation rigoureuse.

Réparer ces erreurs demande une approche de « chirurgie douce ». La première étape est de nettoyer les blessures anciennes. Il faut retirer les chicots en effectuant une coupe propre juste à l’extérieur du bourrelet cicatriciel, sans jamais le blesser. Cela permet à l’arbre d’activer enfin son processus naturel de compartimentation pour isoler la plaie. Si l’arbre a été étêté, le travail est plus complexe. Il faut progressivement sélectionner les gourmands les mieux positionnés et les plus vigoureux pour qu’ils deviennent les nouvelles branches maîtresses. C’est un processus qui, comme l’illustre le cas d’un chêne étêté dans la région de Montréal, peut prendre plusieurs années pour recréer une structure équilibrée.

Il faut également s’attaquer aux branches qui se croisent ou se frottent. Ces points de contact créent des blessures qui sont des portes d’entrée pour les maladies. En supprimant l’une des deux branches (généralement la moins bien formée ou la plus faible), on redonne à l’arbre de l’air et de la lumière, deux éléments essentiels à sa santé. Corriger les cicatrices du passé, c’est donc effacer la mémoire traumatique de l’arbre et lui donner les moyens de se reconstruire sur des bases saines et solides.

Votre plan d’action : corriger un arbre mal taillé

- Identifier et nettoyer les plaies : Repérez les chicots et les coupes mal cicatrisées. Réalisez une coupe propre juste à l’extérieur du bourrelet cicatriciel, sans jamais appliquer de mastic.

- Éliminer la compétition : Supprimez les branches qui se croisent ou se frottent l’une contre l’autre pour prévenir les blessures et améliorer l’aération.

- Sélectionner les nouveaux leaders : Si l’arbre a été étêté, choisissez progressivement les gourmands les plus forts et les mieux orientés pour devenir la nouvelle charpente.

- Planifier sur le long terme : Étalez les interventions majeures sur deux à trois ans pour permettre à l’arbre de récupérer et d’investir son énergie dans la cicatrisation et la nouvelle croissance.

- Respecter la biologie de la coupe : Pour chaque branche enlevée, assurez-vous que la coupe respecte l’angle formé par l’arête de l’écorce et le collet de la branche pour favoriser une cicatrisation optimale.

Recréer l’harmonie : techniques pour faire naître de nouvelles branches là où il n’y en a plus

L’un des défis majeurs dans le sauvetage d’un vieil arbre est de combler les « trous » dans sa couronne, ces zones dénudées laissées par la chute d’une grosse branche ou par une taille passée trop agressive. Restaurer l’équilibre et l’harmonie visuelle de l’arbre implique de stimuler la croissance là où elle est absente. Heureusement, les arbres possèdent une capacité de régénération remarquable grâce aux bourgeons dormants (ou latents) présents sous l’écorce, le long du tronc et des branches. Ces bourgeons peuvent rester inactifs pendant des décennies, attendant un signal pour se développer.

Ce signal est souvent hormonal et déclenché par une coupe. Lorsqu’on supprime une branche, on modifie la circulation de l’auxine, une hormone de croissance qui inhibe normalement le développement des bourgeons situés en dessous d’elle. En retirant une branche, on lève cette inhibition et on encourage les bourgeons dormants à proximité de la coupe à se développer. Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) rappelle l’importance d’une coupe nette, réalisée avec un outil bien aiguisé, près du bourrelet cicatriciel. C’est cette coupe précise qui enclenche le phénomène naturel de protection et de régénération de l’arbre.

Étude de cas : la stimulation ciblée sur un vieux pommier

Un vieux pommier, suite à la rupture d’une branche maîtresse côté nord, présentait un déséquilibre structurel important. Pour corriger ce défaut, une technique de stimulation a été employée. Une petite entaille précise a été réalisée dans l’écorce juste au-dessus d’un bourgeon dormant, localisé près de l’ancienne blessure. Cette simple action a suffi à rediriger la sève et les hormones vers ce bourgeon, stimulant l’émergence d’une nouvelle pousse vigoureuse. En quelques saisons, cette pousse a été formée pour devenir une nouvelle branche charpentière, rétablissant ainsi l’équilibre de la couronne et assurant une meilleure répartition du poids.

Une autre technique consiste à rabattre une branche existante sur une ramification plus petite et mieux orientée. En coupant l’extrémité d’une branche trop longue ou mal dirigée juste après une jeune pousse pointant dans la direction souhaitée, on force cette dernière à prendre le relais et à devenir le nouveau prolongement de la branche. Cette méthode permet de rediriger la croissance et de densifier une zone de la couronne sans avoir à faire de grosses coupes. En combinant ces techniques avec patience, il est possible de guider l’arbre pour qu’il reconstruise lui-même une charpente harmonieuse et solide.

Taille de restructuration : la ligne rouge à ne pas franchir sans un professionnel certifié

Si l’entretien de base d’un arbre peut être à la portée d’un propriétaire diligent, la taille de restructuration d’un arbre mature est une tout autre affaire. Il existe une ligne rouge claire entre ce que l’on peut faire soi-même et ce qui exige impérativement l’intervention d’un professionnel. Tenter de réaliser des travaux complexes sans l’expertise et l’équipement adéquats peut non seulement être fatal pour l’arbre, mais aussi extrêmement dangereux pour vous et votre propriété. Le coût d’une intervention professionnelle, qui se situe généralement entre 250$ et 700$ pour un arbre de taille moyenne, est un investissement minime comparé aux frais potentiels résultant d’un accident ou de dommages à votre maison.

La distinction fondamentale à faire est celle entre un simple « émondeur » et un arboriculteur-élagueur certifié. Ce dernier possède une connaissance approfondie de la biologie, de la physiologie et de la biomécanique des arbres, validée par des certifications reconnues comme celle de la Société internationale d’arboriculture Québec (SIAQ). Cette expertise lui permet de poser un diagnostic précis et de proposer un plan d’action qui favorise la santé à long terme de l’arbre, plutôt que de simplement couper des branches.

Le tableau suivant met en lumière les différences fondamentales entre ces deux types d’intervenants. Il est crucial de comprendre ces distinctions pour confier la santé de votre patrimoine arboricole à la bonne personne.

| Critère | Émondeur | Arboriculteur-élagueur certifié SIAQ |

|---|---|---|

| Formation en biologie arboricole | Minimale ou absente | Complète et continue (200 questions d’examen) |

| Approche à la taille | Coupe générale | Soin adapté à la santé de l’arbre |

| Certification professionnelle | Non obligatoire | ISA (International Society of Arboriculture) |

| Évaluation des risques | Visuelle basique | VTA (Visual Tree Assessment) complète |

| Connaissance des maladies | Limitée | Spécialisée et mise à jour |

Vous devez absolument faire appel à un professionnel certifié dès que la situation implique des travaux en hauteur, l’utilisation d’une scie à chaîne sur de grosses branches (plus de 10 cm de diamètre), la proximité de lignes électriques, ou la présence de défauts structurels majeurs comme des fissures ou des cavités importantes. Seul un expert saura évaluer les risques, mettre en place les techniques d’assurage nécessaires et réaliser les coupes qui sauveront votre arbre sans compromettre sa structure ni votre sécurité.

Les « bons conseils » de voisinage qui sont en réalité des poisons pour vos arbres

Dans le domaine du jardinage, les traditions et les conseils de voisinage ont la vie dure. Malheureusement, certaines de ces pratiques, transmises de génération en génération, sont de véritables contre-sens biologiques qui peuvent affaiblir, voire tuer, vos arbres. La plus répandue et la plus dévastatrice de ces idées reçues est l’étêtage, ou la taille « en boule ». Présentée comme une solution pour contrôler la hauteur d’un arbre, cette technique est une véritable boucherie.

L’étêtage ou la taille des arbres en boule est à proscrire. Cette taille sévère entraîne les conséquences suivantes : elle détruit totalement l’esthétique de l’arbre; elle affaiblit sa structure en favorisant la croissance de nombreux gourmands; elle accroît sa vulnérabilité aux insectes et aux maladies; elle diminue considérablement son espérance de vie.

– Espace pour la vie, Guide complet de taille des arbres feuillus au Québec

Une autre croyance tenace est l’utilité du mastic ou du goudron de cicatrisation à appliquer sur les plaies de taille. L’intention est bonne : protéger l’arbre des infections. Le résultat est tout le contraire. Une étude historique menée par le Dr. Alex Shigo aux États-Unis, qui a impliqué la dissection de plus de 15 000 arbres, a prouvé que ces produits sont non seulement inutiles, mais nuisibles. Ils emprisonnent l’humidité contre le bois, créant un environnement idéal pour le développement de champignons et de pourriture. L’arbre possède son propre système de défense, la compartimentation, qui isole la blessure. La meilleure chose à faire est une coupe propre qui lui permet de mettre en place ce mécanisme naturellement.

Enfin, le mythe selon lequel il faut couper toutes les branches basses d’un jeune arbre pour qu’il « monte » plus vite est aussi une erreur. Ces branches basses sont essentielles au développement d’un tronc solide et conique, capable de résister aux vents. Les supprimer trop tôt affaiblit la structure de base de l’arbre. Il faut se méfier de ces « recettes miracles » et toujours privilégier une approche basée sur la compréhension de la biologie de l’arbre plutôt que sur des habitudes sans fondement scientifique.

Tri de champ de bataille au jardin : quels arbres sont des victimes et lesquels sont des survivants

Après un événement climatique majeur comme une tempête de verglas, un grand vent ou une sécheresse prolongée, le jardin peut ressembler à un champ de bataille. Certains arbres sont visiblement condamnés, tandis que d’autres, bien que blessés, ont le potentiel de survivre. Apprendre à distinguer les victimes des survivants est essentiel pour concentrer ses efforts de sauvetage là où ils seront les plus efficaces. La résilience d’un arbre dépend de plusieurs facteurs : son essence (son espèce), son âge, son état de santé avant l’événement, et la nature des dommages subis.

L’ampleur des dégâts est le premier critère. La crise du verglas de 1998 au Québec a fourni des données tragiques mais instructives. Selon une étude menée par la Réserve naturelle Gault de l’Université McGill, sur le mont Saint-Hilaire, plus du tiers des arbres matures ont perdu au moins la moitié de leurs branches. La règle générale est qu’un arbre feuillu mature qui a perdu plus de 50% de sa couronne a des chances de survie très compromises. De même, un tronc fendu en deux, une large blessure sur plus d’un tiers de la circonférence du tronc, ou un déracinement partiel sont souvent des signes de non-retour.

Cependant, certaines essences sont naturellement plus résistantes que d’autres aux stress climatiques. La structure de leur bois, la flexibilité de leurs branches ou leur tolérance au gel leur confèrent un avantage. Le tableau suivant offre un aperçu de la résilience de quelques essences communes au Québec face à diverses perturbations.

| Essence | Vulnérabilité au verglas | Résistance au gel tardif | Résilience générale |

|---|---|---|---|

| Pruche du Canada | Résistant | Très résistant | Excellente |

| Épinette blanche | Résistant | Très résistant | Excellente |

| Chêne blanc | Intermédiaire | Résistant | Très bonne |

| Érable à sucre | Intermédiaire | Intermédiaire | Bonne |

| Bouleau jaune | Vulnérable | Vulnérable | Modérée |

| Frêne d’Amérique | Intermédiaire | Résistant | Modérée (menacé par agrile) |

Un arbre qui a conservé sa branche maîtresse (la flèche terminale) et au moins 50% de sa couronne, même si elle est endommagée, est un bon candidat au sauvetage. Il possède la capacité de reconstruire sa structure au fil des années. Le tri consiste donc à évaluer objectivement la gravité des blessures structurelles et à les croiser avec la vitalité inhérente de l’espèce pour prendre une décision éclairée.

À retenir

- Un diagnostic complet (ramure, tronc, racines, environnement) est non négociable avant de décider du sort d’un vieil arbre.

- La patience est la clé : une restructuration réussie s’étale sur 2 à 3 ans, en ne retirant jamais plus de 20% de la masse foliaire par an.

- Les « remèdes de grand-mère » comme l’étêtage ou le mastic de cicatrisation sont des pratiques nuisibles qui affaiblissent l’arbre au lieu de l’aider.

Plus qu’un simple bûcheron : quand et pourquoi faire appel à un véritable expert des arbres

La gestion d’un arbre patrimonial est une grande responsabilité. Si les sections précédentes vous ont donné les clés pour comprendre les principes d’un sauvetage, elles ont aussi, je l’espère, mis en lumière la complexité de la tâche. Il arrive un moment où la bonne volonté ne suffit plus et où l’intervention d’un expert devient non seulement recommandée, mais indispensable. Faire appel à un arboriculteur-élagueur certifié n’est pas une dépense, mais un investissement dans la sécurité de votre propriété et dans la longévité de votre arbre.

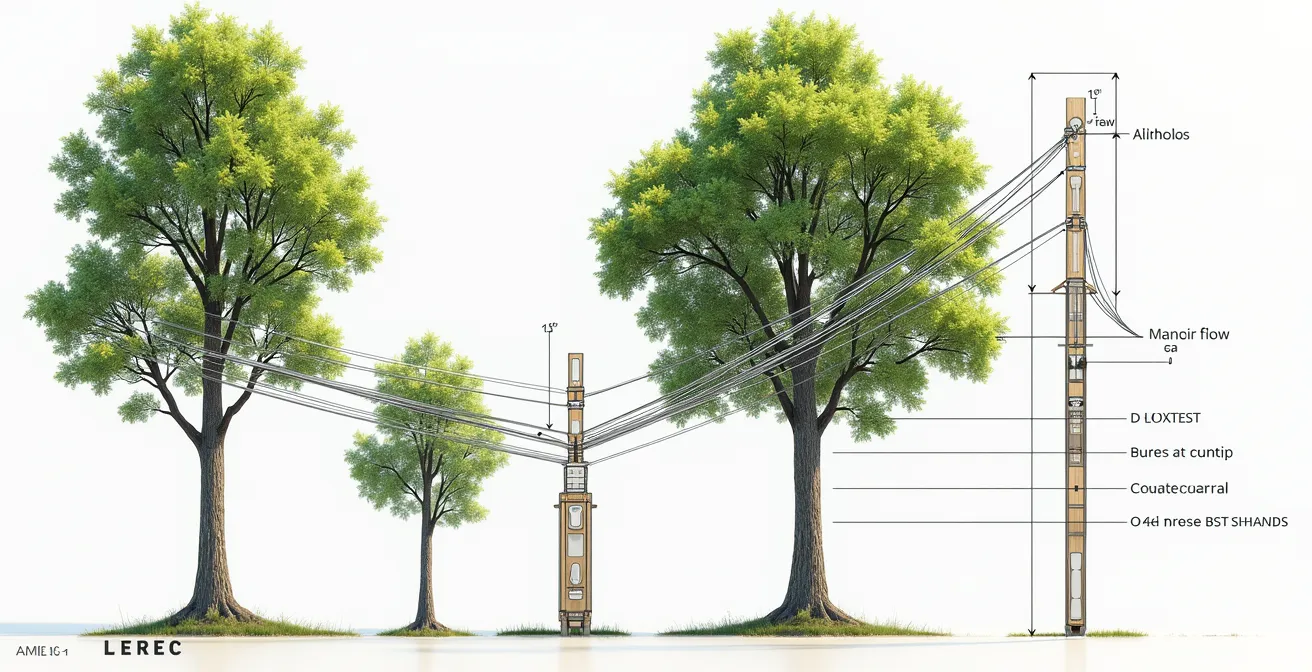

L’expert apporte une plus-value inestimable, notamment à travers le diagnostic arboricole complet, aussi appelé VTA (Visual Tree Assessment). Ce rapport détaillé, basé sur une analyse scientifique de l’état de l’arbre, fournit des recommandations précises et peut vous faire économiser des milliers de dollars en évitant des interventions inutiles ou, pire, en prévenant un accident coûteux. Un arboriculteur possède également des compétences pour des interventions spécialisées que seul un professionnel peut maîtriser, comme l’haubanage. Cette technique consiste à installer des câbles de soutien flexibles pour sécuriser une branche lourde ou une fourche fragile, permettant de préserver la structure de l’arbre sans avoir à procéder à des coupes drastiques.

Ce schéma technique illustre la précision requise pour une intervention comme l’haubanage, qui prend en compte la croissance future de l’arbre et sa dynamique face au vent. C’est le type de savoir-faire qui distingue un véritable homme de l’art d’un simple coupeur de bois.

Votre checklist : quand appeler un arboriculteur certifié ?

- Ampleur de l’intervention : Si plus d’un tiers de la ramure doit être enlevé ou si les coupes concernent des branches de plus de 10 cm de diamètre.

- Défauts structurels graves : Si vous observez des fourches fragiles, des fissures profondes dans le tronc, des cavités importantes ou des signes de pourriture à la base.

- Proximité de cibles critiques : Si l’arbre ou les branches à tailler sont à proximité de lignes d’Hydro-Québec, de votre maison, d’un garage ou d’une zone de passage fréquente.

- Suspicion de maladie : Si vous suspectez des symptômes d’une maladie grave et connue au Québec, comme l’agrile du frêne ou la maladie hollandaise de l’orme.

- Instabilité de l’arbre : Si l’arbre penche dangereusement, si ses racines sont soulevées ou s’il a subi des dommages majeurs suite à une tempête.

En définitive, donner une seconde vie à un vieil arbre est un projet qui demande de l’observation, de la patience et de l’humilité. C’est accepter de travailler avec le temps et avec la nature, plutôt que contre elle. L’étape la plus cruciale est donc de faire évaluer votre situation par un professionnel qui saura poser le bon diagnostic et vous proposer un plan d’action réaliste et sécuritaire.

Questions fréquentes sur la taille des vieux arbres au Québec

Faut-il appliquer du mastic après avoir taillé une branche?

Non. Laisser la coupe propre à l’air libre est plus efficace qu’appliquer un mastic. L’arbre se défend naturellement en formant un bourrelet cicatriciel. Les mastics peuvent emprisonner l’humidité et favoriser les maladies.

Est-ce qu’on doit tailler toutes les branches basses pour une meilleure apparence?

Non. Les branches basses sont essentielles pour la solidité du tronc. Elles protègent le bois contre les blessures et les insolations. On enlève seulement celles qui gênent vraiment le passage, progressivement et sans excès.

Un vieil arbre ne se taille jamais, faut-il le laisser tranquille?

C’est une demi-vérité. Une taille drastique inutile affaiblit l’arbre, mais une taille sanitaire régulière ou une taille d’allègement bien planifiée peut prolonger la vie d’un vieil arbre de plusieurs décennies en retirant le bois mort et en réduisant les risques.