Face à une branche cassée, votre priorité absolue n’est pas de nettoyer, mais de sécuriser. Une mauvaise décision peut être mortelle et endommager l’arbre de façon irréversible.

- Évaluez la situation à distance : la proximité de fils électriques est une urgence qui nécessite un appel immédiat à Hydro-Québec.

- Ne touchez à rien sous tension : une branche pliée (spring pole) contient une énergie explosive.

Recommandation : Avant toute action, appliquez le protocole de triage d’urgence : identifiez les 5 dangers mortels, puis contactez un arboriculteur certifié SIAQ si le moindre doute persiste.

Le bruit sourd d’une branche qui cède sous le poids de la neige, le spectacle d’un chicot béant après une tempête de vent… En tant que propriétaire, voir l’un de ses arbres mutilé est une expérience stressante. L’instinct premier est souvent de vouloir « réparer » vite, de nettoyer le désordre, de sortir la scie à chaîne. Pourtant, les conseils que l’on trouve habituellement se limitent à des généralités comme « couper proprement » ou « faire attention ». Ces recommandations omettent l’essentiel : la gestion de la crise elle-même.

L’approche la plus sécuritaire et la plus bénéfique pour l’arbre n’est pas celle d’un bûcheron, mais celle d’un urgentiste. Il faut d’abord stabiliser le patient et évaluer les risques vitaux avant de penser au traitement. Et si la véritable clé n’était pas la coupe, mais le diagnostic ? Cet article vous propose un véritable protocole d’urgence. Il vous guidera à travers les étapes cruciales : l’évaluation des dangers immédiats, la compréhension de la biologie de survie de l’arbre, et les actions précises à entreprendre pour l’aider à guérir sur le long terme, tout en assurant votre sécurité et celle de vos proches.

Pour vous aider à naviguer cette situation complexe, nous avons structuré ce guide comme une procédure d’intervention, de l’évaluation du risque initial jusqu’au suivi à long terme de la guérison de votre arbre.

Sommaire : Le guide complet pour intervenir sur une branche brisée

- La branche « veuve » : comment évaluer le risque qu’elle tombe et qui appeler à l’aide

- La blessure est ouverte : comment réaliser une coupe propre pour aider l’arbre à guérir

- La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, mais la rupture d’un arbre si

- N’appliquez aucun pansement : comment l’arbre se soigne lui-même de l’intérieur

- L’arbre survivra-t-il à son amputation ? Évaluer l’impact d’une grosse branche en moins

- Avant de sortir la scie : les 5 dangers mortels à vérifier après une tempête

- Les cicatrices du passé : comment réparer les erreurs de taille des anciens propriétaires

- Après la tempête : le guide complet pour inspecter, sécuriser et soigner vos arbres

La branche « veuve » : comment évaluer le risque qu’elle tombe et qui appeler à l’aide

Une branche suspendue, encore attachée mais visiblement fracturée, est surnommée « branche veuve » (widowmaker) par les professionnels. Le nom est sinistre, mais le risque est bien réel. Votre première action n’est pas d’approcher, mais d’évaluer. Est-elle au-dessus d’une zone de passage, de votre entrée, d’un espace de jeu pour les enfants ? Est-elle simplement suspendue ou est-elle enchevêtrée dans d’autres branches, créant une tension imprévisible ? Toute branche de plus de quelques centimètres de diamètre qui menace de tomber représente un danger sérieux. Votre responsabilité légale en tant que propriétaire est engagée.

En cas de doute, ou si la branche est grosse, haute ou à proximité de structures, l’intervention d’un amateur est à proscrire. Vous devez faire appel à un arboriculteur-élagueur certifié. Mais comment choisir le bon professionnel dans l’urgence ? Ne vous fiez pas seulement à une annonce. Un vrai professionnel possède des certifications (ISA, SIAQ), des assurances responsabilité d’au moins 2 millions de dollars et une formation spécifique à l’évaluation des risques. Comme le souligne la Société internationale d’arboriculture du Québec (SIAQ) :

Il incombe au propriétaire de l’arbre de veiller à la sécurité de son environnement. Un entretien régulier aidera à reconnaître les arbres qui présentent un niveau de risque inacceptable.

– Société internationale d’arboriculture du Québec (SIAQ), Reconnaître les risques liés aux arbres

Poser les bonnes questions avant d’engager quelqu’un est crucial pour votre sécurité et pour la santé de votre arbre. Un professionnel qualifié répondra sans hésiter à ces interrogations, qui valident son expertise et sa conformité aux normes québécoises.

Plan d’action : les questions à poser à un arboriculteur avant de l’engager

- Êtes-vous membre de la Société Internationale d’Arboriculture-Québec (SIAQ) et possédez-vous une certification ISA (International Society of Arboriculture) valide ?

- Pouvez-vous me fournir une preuve d’assurance responsabilité civile complète d’un minimum de 2 millions de dollars ?

- Respectez-vous les normes du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) pour les travaux d’arboriculture ?

- Avez-vous une formation spécifique en évaluation des risques liés aux arbres (certification TRAQ) ?

- Pouvez-vous me donner des références de clients pour des interventions similaires ?

La blessure est ouverte : comment réaliser une coupe propre pour aider l’arbre à guérir

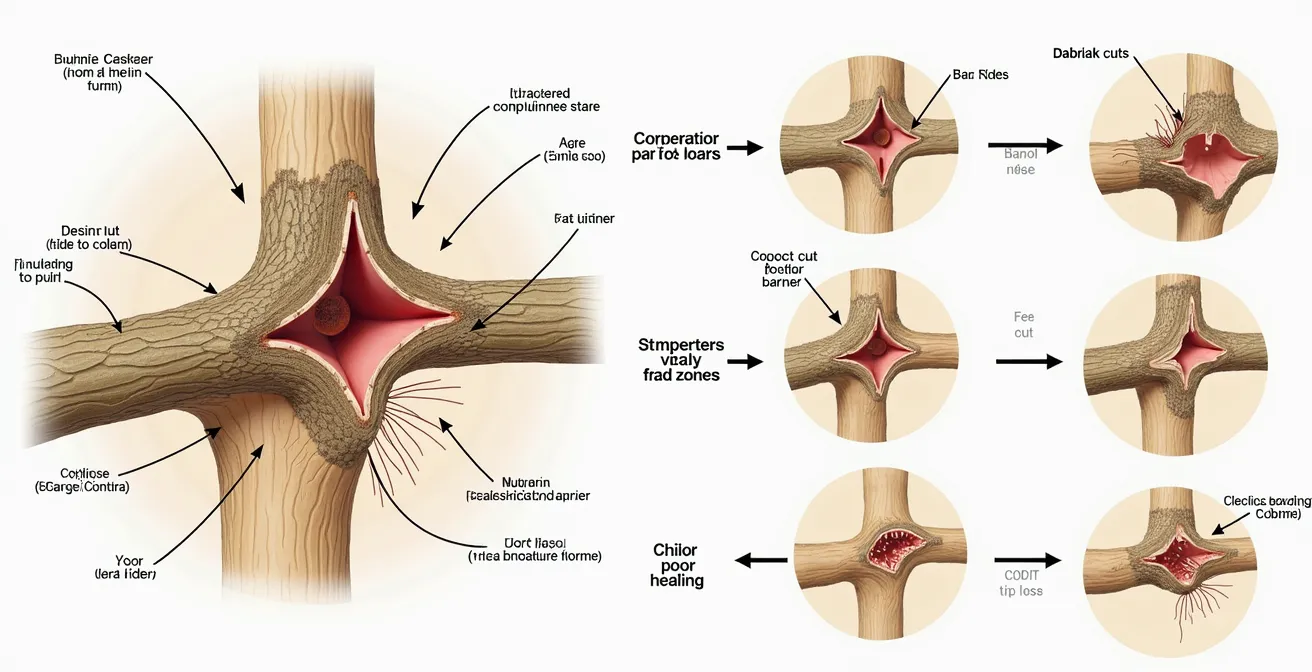

Une fois le danger immédiat écarté, la question de la « blessure » de l’arbre se pose. Une coupe nette et bien placée est fondamentale non pas pour « cicatriser », mais pour permettre à l’arbre d’activer son propre système de défense. Les arbres ne guérissent pas comme nous; ils compartimentent. Ce concept, appelé CODIT (Compartmentalization Of Decay In Trees), a été développé par le pathologiste végétal Alex Shigo. L’arbre crée des barrières chimiques et physiques pour isoler la zone blessée et empêcher la pourriture de se propager au reste du tronc. Une mauvaise coupe endommage ces barrières naturelles.

La coupe parfaite ne se fait jamais au ras du tronc (coupe rase) ni en laissant un long morceau de branche (chicot). Elle doit être effectuée juste à l’extérieur du col de la branche, un renflement naturel à la jonction de la branche et du tronc. C’est dans cette zone que se trouvent les tissus spécialisés qui formeront le bourrelet de recouvrement (souvent appelé à tort « bourrelet cicatriciel »). Laisser ce col intact est la clé pour une compartimentation réussie.

Pour les branches de gros diamètre, une technique en trois coupes est indispensable pour éviter de déchirer l’écorce du tronc, ce qui créerait une blessure bien plus grave. On effectue d’abord une entaille sous la branche, puis on coupe la branche plus loin, et enfin on réalise la coupe finale et propre juste à l’extérieur du col. Cette méthode, bien qu’elle semble plus complexe, est le standard professionnel pour préserver l’intégrité structurale de l’arbre et lui donner les meilleures chances de se défendre contre les infections.

Il est crucial de n’utiliser qu’une scie bien affûtée pour obtenir une surface lisse. Une coupe effilochée ou déchirée est une porte d’entrée pour les maladies et les insectes. Le respect de cette biologie fondamentale est ce qui différencie un élagage professionnel d’une simple amputation.

La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, mais la rupture d’un arbre si

Une branche qui casse n’est que très rarement un simple accident dû à une surcharge ponctuelle. C’est le plus souvent le symptôme visible d’un défaut structurel latent qui fragilise l’arbre depuis des années. Si une branche a cédé, il est impératif de considérer que d’autres pourraient suivre le même chemin. La tempête n’a été que le révélateur d’une faiblesse préexistante. Ignorer cet avertissement, c’est s’exposer à de futures ruptures, potentiellement plus dangereuses.

Les causes de ces faiblesses sont multiples. Une des plus communes est la présence de fourches à écorce incluse, où deux branches ou troncs poussent avec un angle très fermé, emprisonnant de l’écorce entre eux. Cette jonction est extrêmement fragile et se fend avec le temps. D’autres signes doivent vous alerter : des fissures profondes dans le tronc, la présence de champignons à la base ou sur les branches maîtresses (signe de pourriture interne), de larges zones d’écorce qui se décollent ou des cavités importantes. Selon les guides d’identification des arbres dangereux, il existe au moins 8 indicateurs visuels de défauts structurels majeurs.

Après la rupture d’une branche, une inspection minutieuse de l’ensemble de l’arbre s’impose. Ne vous contentez pas d’examiner la blessure. Levez la tête, faites le tour du tronc, observez les autres grosses branches. Comme le soulignent des spécialistes en arboriculture québécoise, les problèmes sont souvent prévisibles :

Les problèmes proviennent de branches ou de troncs fendus et mal insérés les uns dans les autres. Une branche commence à fendre du fait de son angle d’insertion trop aigu par rapport au tronc. À mesure que celle-ci grossit et augmente en poids, la fente s’agrandit progressivement.

– Spécialistes en arboriculture québécoise, Analyse des causes structurelles de bris d’arbres

Cette phase de diagnostic est essentielle. Elle peut révéler la nécessité d’un haubanage (consolidation de branches faibles par des câbles) ou d’un élagage de réduction pour alléger le poids sur des structures fragilisées. C’est une démarche préventive qui peut sauver votre arbre et protéger votre propriété.

N’appliquez aucun pansement : comment l’arbre se soigne lui-même de l’intérieur

Une vieille croyance tenace en jardinage est qu’il faut appliquer un « pansement » sur les plaies de taille : goudron, mastic cicatrisant, peinture… C’est l’une des pires choses à faire. Loin d’aider l’arbre, ces produits sont au mieux inutiles, au pire nuisibles. Ils empêchent la plaie de sécher, emprisonnent l’humidité et créent un milieu chaud et humide, idéal pour le développement des champignons et des bactéries responsables de la pourriture. C’est comme mettre un sac plastique sur une plaie ouverte.

Comme nous l’avons vu, l’arbre ne cicatrise pas ; il compartimente. Son système de défense consiste à créer des barrières internes pour isoler le bois endommagé. L’application d’un produit externe interfère avec ce processus naturel. La meilleure approche est de faire confiance à des millions d’années d’évolution et de laisser la plaie à l’air libre. Une coupe propre, bien située, est le seul traitement dont l’arbre a besoin. Le rôle du propriétaire n’est pas de « soigner » la plaie, mais de soutenir la vitalité globale de l’arbre pour qu’il ait l’énergie nécessaire pour se défendre lui-même.

Cette approche moderne, basée sur la science du CODIT, est en opposition directe avec les pratiques historiques de la « chirurgie arboricole » qui consistaient à nettoyer et remplir les cavités.

Le tableau suivant, basé sur une analyse comparative des méthodes, illustre bien le changement de paradigme.

| Approche Historique (Chirurgie Arboricole Ancienne) | Approche Moderne (Principes CODIT) | Résultats et Impact sur l’Arbre |

|---|---|---|

| Goudron de Norvège | Aucun pansement appliqué | Le goudron bloque complètement la cicatrisation naturelle et ralentit le compartimentage |

| Peinture ou pâte imperméable | Laisser la plaie à découvert et aérée | La peinture emprisonne l’humidité et favorise la pourriture interne et les infections |

| Mastique cicatrisant commercial | Soutenir la vitalité globale de l’arbre par l’arrosage et le paillage | Le mastic crée un milieu chaud et humide qui attire les pathogènes et champignons |

| Remplissage et maçonnage des cavités | Accepter les cavités naturelles comme partie du cycle vital | Le remplissage nuit au système de défense naturel et bloque la circulation de sève |

Pour aider activement votre arbre, concentrez-vous sur les fondamentaux : assurez un arrosage adéquat en période de sécheresse, appliquez une couche de paillis à sa base pour conserver l’humidité et protéger les racines, et évitez toute nouvelle blessure (tondeuse, taille-bordure). Un arbre en bonne santé aura toute l’énergie requise pour compartimenter efficacement sa blessure.

L’arbre survivra-t-il à son amputation ? Évaluer l’impact d’une grosse branche en moins

La perte d’une branche maîtresse est une amputation majeure. La question de la survie de l’arbre est légitime. La réponse dépend de trois facteurs principaux : l’ampleur des dégâts, l’état de santé général de l’arbre avant l’incident, et son espèce. Une règle d’or en arboriculture, confirmée par les normes québécoises pour la taille d’arbres feuillus, est de ne jamais enlever plus de 20 % de la masse foliaire (l’ensemble des feuilles) d’un arbre en une seule année. Si la branche cassée représente une part significativement plus grande de sa ramure, l’arbre subit un stress immense. La perte massive de feuilles réduit sa capacité à produire de l’énergie par photosynthèse, énergie dont il a désespérément besoin pour compartimenter sa blessure.

L’âge et la vitalité sont également critiques. Un arbre jeune et vigoureux a de bien meilleures réserves pour se remettre d’une blessure importante qu’un vieil arbre déjà en déclin. De même, certaines espèces sont plus résilientes que d’autres. Les érables, les chênes ou les tilleuls ont généralement une bonne capacité de compartimentation, tandis que d’autres, comme les peupliers ou les saules, sont plus susceptibles à la pourriture. Comme le rappellent les experts du MAPAQ, il n’y a pas de réponse universelle :

Il n’existe pas de règle universelle qui s’applique identiquement à tous les arbres. L’espèce de l’arbre, son âge, son état général de santé et la saison de la blessure influencent considérablement les chances de récupération et de survie.

– Experts en arboriculture québécoise, Considérations spécifiques au contexte québécois : espèces, âge et conditions

La surveillance de l’arbre dans les mois et les années qui suivent est la seule façon de réellement évaluer sa récupération. Observez la formation du bourrelet de recouvrement autour de la plaie. Est-il régulier et vigoureux ? Surveillez l’apparition de champignons ou de suintements, qui sont des signes d’infection. La vigueur générale du feuillage l’année suivante sera également un excellent indicateur. Une surveillance active vous permettra de détecter rapidement tout signe de déclin et d’intervenir au besoin avec l’aide d’un professionnel.

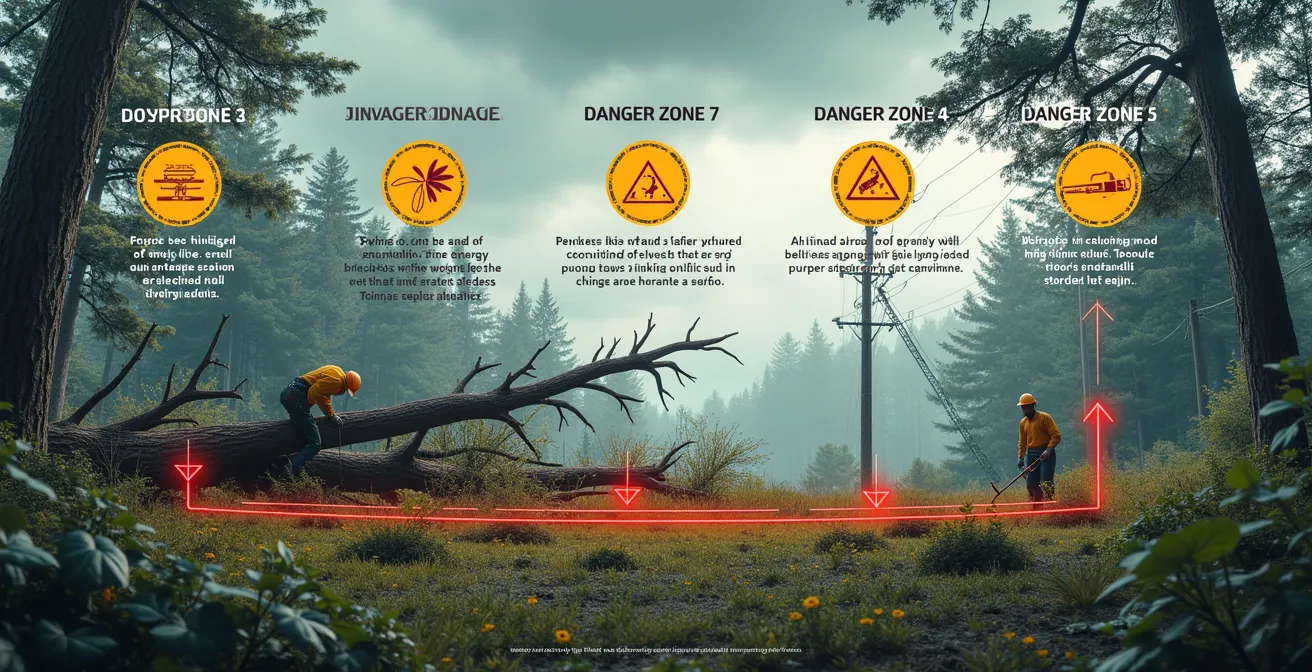

Avant de sortir la scie : les 5 dangers mortels à vérifier après une tempête

Après une tempête, l’envie de nettoyer est forte, mais l’environnement est un véritable champ de mines. Agir dans la précipitation est la recette d’un accident grave, voire mortel. Avant même de penser à ramasser une branche, un protocole de sécurité en 5 points doit être appliqué. L’ignorance de ces dangers est la cause de la majorité des accidents.

1. Les fils électriques : C’est le danger numéro un, absolu et non négociable. Un fil d’Hydro-Québec tombé ou simplement en contact avec une branche peut électriser l’arbre entier et le sol humide autour. Gardez une distance minimale de 3 mètres de tout fil. Ne tentez JAMAIS de dégager une branche vous-même. C’est le travail exclusif d’Hydro-Québec ou d’entreprises certifiées.

2. Le « spring pole » (branche en tension) : Une branche ou un petit arbre plié et coincé sous un autre emmagasine une quantité d’énergie phénoménale. Tenter de le couper au mauvais endroit peut le faire se détendre avec une force explosive, projetant des morceaux de bois ou la scie à chaîne elle-même.

3. Le sol détrempé : Un sol saturé d’eau offre une très faible adhérence aux racines. Un arbre qui semble stable peut basculer soudainement, surtout si ses racines ont été endommagées.

4. Les branches fragilisées : Le poids du verglas ou la force du vent peuvent créer des microfissures invisibles. Une branche qui paraît saine peut céder sans avertissement sous un poids minime ou lors d’une coupe.

5. Le syndrome du héros : L’adrénaline et le désir de « régler le problème » poussent à l’imprudence : utiliser une échelle sur un sol instable, travailler seul avec une scie, négliger les équipements de protection (casque, lunettes, gants). Comme le rappelle Nathalie Vézina, directrice de la SIAQ, les risques sont bien réels au Québec : « Il y a environ une vingtaine d’accidents impliquant les fils électriques qui surviennent chaque année au Québec ».

Checklist de sécurité : les 5 points à vérifier avant toute intervention

- Fils électriques : Inspectez la zone. Si un fil touche une branche, même de loin, arrêtez tout et appelez Hydro-Québec au 1-800-790-2424. Ne vous approchez pas à moins de 3 mètres.

- Tension visible : Repérez toute branche ou tronc visiblement plié et sous contrainte. Marquez mentalement ces « spring poles » comme des zones de danger extrême à ne pas toucher.

- Stabilité du sol : Marchez prudemment autour des arbres endommagés. Si le sol semble bouger ou si des racines sont soulevées, considérez l’arbre comme instable et susceptible de tomber.

- Branches suspendues : Levez la tête. Repérez les branches cassées mais coincées dans la ramure (« veuves »). Elles peuvent se décrocher à tout moment.

- Votre équipement et état : Êtes-vous seul ? Êtes-vous fatigué ou stressé ? Avez-vous un casque, des lunettes de sécurité, des gants et des chaussures de protection ? Si la réponse est non à l’une de ces questions, reportez l’intervention.

Les cicatrices du passé : comment réparer les erreurs de taille des anciens propriétaires

Parfois, la cause de la rupture n’est pas la dernière tempête, mais une taille mal exécutée il y a 5, 10 ou 20 ans. Un ancien propriétaire, bien intentionné mais mal informé, a peut-être laissé un chicot (un moignon de branche trop long) ou effectué une coupe trop rase en endommageant le col de la branche. Ces erreurs du passé sont des portes d’entrée pour la pourriture qui s’installe lentement au cœur du bois, fragilisant la structure de l’intérieur pendant des années, jusqu’au point de rupture.

Identifier ces vieilles blessures est une étape clé du diagnostic post-rupture. Recherchez des bourrelets de recouvrement anormaux, asymétriques, ou des cavités qui se forment à l’emplacement d’anciennes coupes. Selon les critères d’inspection arboricole, une cicatrice saine forme un bourrelet régulier en forme de beignet, tandis qu’une cicatrice problématique révèle souvent une cavité ou une déformation. Corriger ces erreurs est possible, mais cela demande une approche délicate et planifiée, souvent sur plusieurs années. On parle de taille de restauration.

Le but n’est pas de tout corriger en une seule fois, ce qui stresserait l’arbre excessivement. Le protocole s’échelonne : la première année, on réalise un audit complet et on supprime les chicots les plus problématiques qui pourrissent activement. Les années suivantes, on s’attaque progressivement aux autres coupes défectueuses, sans jamais enlever plus de 20% de la masse foliaire par an. C’est un travail de patience qui vise à aider l’arbre à reprendre le dessus et à compartimenter enfin correctement ces anciennes portes d’entrée.

Cette démarche préventive est souvent ce qui permet de sauver un arbre mature qui, sans intervention, serait condamné à perdre d’autres branches maîtresses dans le futur. C’est un investissement pour la longévité et la sécurité de votre patrimoine arboricole.

À retenir

- Votre sécurité est la priorité absolue. N’approchez jamais un arbre en contact avec des fils électriques et méfiez-vous des branches sous tension.

- Les arbres ne cicatrisent pas, ils compartimentent. Une coupe propre au col de la branche est essentielle pour leur permettre de s’isoler des infections.

- Une branche cassée est souvent le symptôme d’un problème structurel plus large. Une inspection complète de l’arbre est nécessaire pour prévenir de futures ruptures.

Après la tempête : le guide complet pour inspecter, sécuriser et soigner vos arbres

Une fois la tempête passée et le choc initial absorbé, il est temps d’agir méthodiquement. Le protocole complet ne se limite pas à une seule branche, mais englobe l’évaluation de tous vos arbres, la gestion des débris et les démarches administratives. La clé est le triage. Tout comme un secouriste, vous devez classer les interventions par ordre de priorité, du risque critique au dégât cosmétique.

La priorité critique concerne tout ce qui menace immédiatement la sécurité des personnes et des biens : une branche sur des fils électriques, un arbre penché sur la maison. Ces situations exigent une intervention professionnelle immédiate. Viennent ensuite les priorités hautes (arbre fissuré, grosses branches mortes) à traiter dans les 48h, puis les priorités moyennes et basses. Cette méthode permet de gérer la situation sans panique et d’allouer les ressources (votre temps ou le budget pour un arboriculteur) là où c’est le plus important.

Une fois la sécurité assurée, que faire du bois tombé ? Plutôt que de tout envoyer à l’écocentre, considérez sa valeur écologique. Un tas de bois dans un coin du jardin devient un refuge pour la biodiversité (insectes, petits mammifères). Les branches peuvent être utilisées pour créer une haie de Benjes, une technique qui favorise le retour de la vie sauvage. Le tableau ci-dessous présente quelques options, allant du plus écologique au plus pratique.

Valoriser le bois tombé est une excellente opportunité écologique, comme le montre cette analyse des options de valorisation.

| Option de Valorisation | Description Concrète | Avantages Écologiques et Environnementaux | Niveau d’Effort Requis |

|---|---|---|---|

| Haie de Benjes | Entasser branches et brindilles entrelacées entre piquets en bois pour former une haie morte naturelle | Refuge biodiversité, améliore fertilité du sol, écran brise-vent naturel, crée écosystème en quelques années | Moyen à élevé |

| Tas de bois simple | Amoncellement stratégique de bois mort de tailles variées, idéalement 1m² surface et 50cm hauteur | Habitat essentiel pour insectes, mammifères, champignons; décomposition enrichit sol en matière organique | Faible |

| Hôtel à insectes | Empilement structuré avec branches creuses perforées, rondins avec trous de nidification | Abri précis pour abeilles solitaires, guêpes fouisseuses, pollinisateurs; augmente reproduction des auxiliaires | Moyen |

| Bois de chauffage/biomasse | Laisser sécher 6-12 mois en tas ventilés avant utilisation énergétique ou compostage | Réduction directe des besoins en combustibles fossiles, énergie renouvelable locale | Moyen |

| Enlèvement municipal | Contact avec collectivité locale pour ramassage et recyclage résiduel du bois | Recyclage certifié vers biomasse industrielle ou compostage centralisé professionnel | Faible |

Enfin, n’oubliez pas l’aspect administratif. Prenez des photos de tous les dommages AVANT de nettoyer. Contactez votre assureur habitation rapidement pour déclarer le sinistre. Conservez précieusement toutes les factures de l’arboriculteur certifié. Ces documents sont essentiels pour vos réclamations et prouvent que vous avez agi de manière responsable.

Maintenant que vous disposez d’un protocole clair, l’étape suivante consiste à appliquer cette grille d’analyse à votre situation spécifique et à prendre les décisions qui s’imposent pour la sécurité de votre environnement et la santé à long terme de votre patrimoine arboricole.